Publicada originalmente pela Vodca Barata

Geralmente era assim: passávamos o São João em Caruaru e o 8 de dezembro em Gravatá do Ibiapina. Depois que adolesci, fiz essas viagens cada vez menos, ainda que tenha tios, tias e primas que amo e que nunca saíram de Caruaru. Aí, mamãe fez o caminho de volta em dezembro de 2022, quando se aposentou e voltou a morar na Capital do Forró. E agora eu, aos 40, depois de mais de 20 anos sem viver um São João lá, fiquei um mês e meio na terra de João do Pife. Foi emocionante.

O São João no Nordeste como um todo — e em Caruaru em particular — é um espetáculo. Mesmo com toda a violência simbólica que é o sequestro da festa por patrocinadores sudestinos e cantores de “sertanejo”, o brilho do São João caruaruense ainda está presente, firme e forte, por causa dos artistas locais e das famílias que lutam para manter as tradições vivas, como a de Mestre Gercino, que cuida do centenário Boi Tira-Teima. Mas sobre o São João em Caruaru escrevo outro dia, hoje quero falar de outra coisa.

Depois de passar mês e meio em Caruaru, percebi como andar (inclusive andar de ônibus!) é talvez o remédio #1 pra minha saúde mental. Quando eu falo “andar”, eu não me refiro ao flanar pequeno-burguês de quem não tem que penar no trabalho assalariado; não faço alusão ao flâneur, aquela figura desbotada que, na maioria das vezes, só tem tempo livre pra zanzar (e pra escrever sobre zanzar), porque tem alguém fazendo ou o trabalho doméstico ou o assalariado (ou os dois), por ele/ela. Não é a esse tipo de caminhar que me refiro, não.

Eu falo mesmo do poder-andar-pra-resolver-BO: andar pra deixar e pegar menino em escola, andar pro médico, pra visitar um amigo, pra fazer feira, pra ir no banco, andar pra ir e voltar da boate, pra ir pro trabalho. Numa cidade grande (e tão desigual) como Recife, que se espalha em 218 km2, entendo que é mais difícil querer que as pessoas possam ir para o trabalho caminhando (ainda que seja possível, sim, planejar cidades e a divisão do trabalho de modo que todos trabalhem perto de casa — isso é assunto pra outro dia!). Mas no interior, onde as áreas urbanas são menores, não existe motivo para que as cidades estejam atoladas de carros — a ponto de serem, literal e metaforicamente, sufocantes. Caruaru, que tem 370 mil habitantes vivendo em uma área urbana, não chega nem à metade da capital (são 81 km2 de extensão), possui uma frota de automóveis de quase 200 mil carros: o horror.

Andar para resolver BO pode cumprir uma função de fiscalização popular e comunitária. É que não poder andar nas cidades nos desconecta delas e, desconectados, não nos importamos em cuidar das cidades. É um ciclo tristíssimo. Ilhados em carros, não estamos em contato com o estado da cidade — e se não enxergamos a cidade, não re/conhecemos seus problemas. No máximo reclamaremos do trânsito e da buraqueira das ruas. É quem anda que consegue ver como sofrem as árvores urbanas e os animais de rua; vê o estado de abandono dos rios, o estrago das calçadas, os canos estourados, o lixo que se acumula; vê crianças realizando trabalho infantil, a dificuldade que idosos, grávidas e pessoas com deficiência enfrentam em andar nas nossas cidades etc.

Enquanto eu andava para resolver BO ou zanzava em Caruaru, sempre a pé, me entristecia a falta de calçadas, de faixas de pedestre, de semáforos; me desesperava o desrespeito de motoristas e motoqueiros com ciclistas, animais e pedestres. Quando andava com minha mãe, que é idosa, percebia também que o estado das (pouquíssimas) calçadas são um perigo ainda maior para idosos. Essa experiência de quase-violência tira muito da graça de viver, mas, por outro lado, me despertou um amor novo por Caruaru, me fazendo querer cuidar dela como posso, assim, de longe. E se essa emoção paradoxal é exaustiva para mim, que estava apenas de passagem, imagina para quem mora lá e precisa se locomover, de algum jeito, todos os dias — seja a pé, de bicicleta, de carroça, de ônibus etc.

Entre a casa de minha mãe e os Correios, o trajeto é de apenas 1,4 km, que poderia ser percorrido tranquilamente numa caminhada de 18 minutos, mas que leva mais de meia hora para fazer. Os caminhos se alongam muito quando você tem que desviar da rota, à procura de calçadas, de semáforo ou faixa de pedestres. Nesse contexto, no qual andar os menores percursos é um estresse da bobônica, e contando que a passagem de ônibus em Caruaru custa ESCANDALOSOS 4,50 reais, não é de se admirar que todo trabalhador queira um carrinho de segunda mão, uma motinha.

E aí entramos no difícil ciclo de pensar como evitar o fim do mundo, e precisar encarar a vida no mundo como ele é. Se a gente for se render à conclusão fácil de que “ora, é só as pessoas pararem de comprar carros”, deixamos na mão milhares de trabalhadores que não teriam como chegar nos seus postos de trabalho sem seus carros, já que não há políticas de mobilidade pública sustentável (que priorize pedestres e ciclistas) e as empresas de transportes público têm relação mafiosa com nossos governos. Dá para julgar aquela pessoa que passa três horas por dia em pé dentro de um ônibus lotado, e que consegue comprar seu carrinho de terceira mão? Não dá. Mas também não dá pra seguir andando de carro, sobretudo em cidades pequenas que, do centro para a periferia, você poderia chegar em cerca de 30 minutos de caminhada.

Imagino que, a essa altura do texto, alguns de vocês devem estar pensando “ai, lá vem a dondoca que mora na Alemanha falar mal da mobilidade no Brasil”. Mas Berlim não é nenhum exemplo a ser seguido no quesito mobilidade urbana (pelo contrário!). Além de ser uma cidade muito perigosa para ciclistas, com políticas públicas para ciclovia sendo desmontadas (enquanto uma rodovia gigantesca vêm sendo construída bem no meio da cidade), aqui o transporte coletivo é de fazer vergonha, com tarifas caríssimas, infraestrutura defasada e caótica (incluindo um metrô que passa, literalmente, DENTRO de um prédio residencial) e maus-tratos com trabalhadores. Para piorar, o sistema de transporte público ainda faz uso de uma lei nazista que criminaliza pessoas pobres e racializadas: o parágrafo 265ª, de 1935, estabelece multa e prisão para quem é flagrado três vezes, sem passagem, dentro de um coletivo. Oito mil pessoas são presas por ano, por causa dessa desgraçada lei — em sua maioria moradoras de rua, imigrantes e refugiados. Em resumo: quando lamento por Caruaru, não é Berlim que tenho como parâmetro. Tenho a própria Caruaru como horizonte político, olhando para ela e partindo dela, para sonhar novos potenciais.

A falta de mobilidade pública nas cidades é um problema ambiental. Um estudo da Universidade de Copenhague revelou mudanças graves na circulação das águas do Atlântico Norte, que pode entrar em colapso já neste século — um processo que afeta negativamente o mundo todo. Li isso e fiquei pensando em quanto da catástrofe climática pode ser evitada por meio de políticas públicas que priorizem ciclistas, mas sobretudo pedestres e que, de quebra, nos façam conhecer, amar e cuidar das nossas cidades. Para os nerds, recomendo: esse estudo da Universidade de Cambrige, que aponta a importância da caminhada como meio de transporte no combate à mudança climática e nesse artigo você confere 10 motivos pelos quais cidades “caminháveis” ajudam na redução dos níveis de gás de efeito estufa.

A falta de mobilidade pública nas cidades é um problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde descreve como “Andar de bicicleta e caminhar podem ajudar a reduzir a inatividade física e a poluição do ar, salvar vidas e mitigar as mudanças climáticas” e o Ministério de Transportes da Nova Zelândia, considerado um dos países com maior qualidade de vida do mundo, publicou um relatório em 2020 afirmando que “caminhar é o meio e transporte mais eficiente em termos de espaço e que faz o melhor uso de nossas ruas”, além de ser considerado “a pedra angular para uma vida mais saudável”.

A falta de mobilidade pública é também um problema de subjetividade. Andar possibilita o reencontro com nossas cidades, mas também com nós mesmos. Apesar de todos os problemas, era enquanto andava em Caruaru que pude ver onde a cidade brilha: a beleza de certas fachadas, a gentileza das pessoas, o cheiro das comidas, as comidas, a música sendo ouvida ou tocada que saía de dentro das casas.

Coisinhas lindas que a gente vê andando.

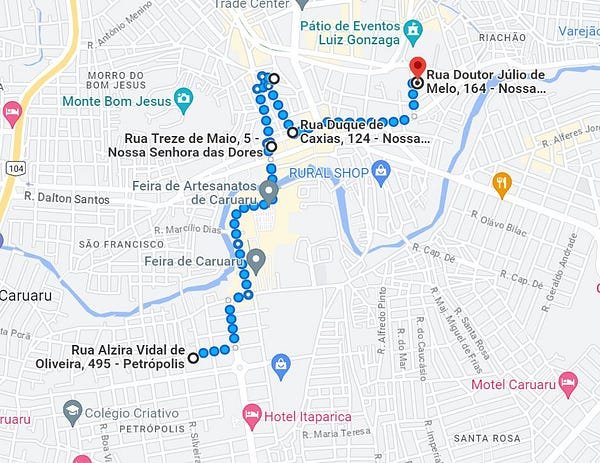

Um pouco antes de voltar para Berlim, fiz um trajeto de 3,1 km com minha mãe e minha madrinha, Tia Rosana, passando por alguns dos muito endereços onde elas viveram em Caruaru, desde que se mudaram de Gravatá do Ibiapina para lá, nos anos 60, até irem para Recife, nos anos 80. Algumas destas casas ficam em bairros que na época eram considerados periféricos e de classe trabalhadora pobre, e hoje, depois de processos de gentrificação que nunca são não-violentos, se tornaram bairros de classe média e alta, alguns repletos de casarões. Outras das casas, as localizadas mais perto do centro, estão abandonadas ou viraram comércio, o que é um sintoma do abandono que os centros das cidades brasileiras têm enfrentado, com Recife sendo um epicentro desse triste fenômeno, mas não uma exceção.

Os endereços onde minha família materna morou.

Uma outra casa já não existe mais: foi demolida para construção de uma avenida. A última das casas, na Praça da Prefeitura, foi a primeira casa onde morei, logo depois que nasci, em 1982. É essa a casa que viraria, décadas depois, o primeiro endereço da já lendária boate LGBTQIAPN+, o POCS Bar (esse sim, um dos pontos altos da minha biografia!).

Esse passeio fala muito da história de migração interna, do semiárido para o litoral, tão bem descrita por João Cabral de Melo Neto e Josué de Castro (para ficar em apenas dois), mas também fala da morte e vida severina das próprias cidades. Vale dizer que percorrer esses 3 km não foi tarefa fácil — sobretudo acompanhada de duas senhoras com mais de 60 anos de idade. Mas para mulheres, pessoas com deficiência, pessoas grávidas, pessoas negras, neurodivergentes etc., poder andar ou se locomover em paz tem um significado ainda mais específico, com necessidades específicas, para cada uma delas.

Pertinho do fim de Terra, aquele poema perfeito de Caetano, ele canta assim para nosso planeta: “que a força mande coragem pra gente te dar carinho”. Diante do fim do mundo — do qual, agora, está claro, já não falamos mais de forma metafórica — cuidar da Terra com carinho, lutando pelo fim do capitalismo colonial-extrativista, é o que nos resta. E eu acredito que andar, e lutar pelo direito de andar, faz parte indissociável desse horizonte.

Adelaide Ivánova é poeta e jornalista pernambucana. Em 2018 ganhou o Prêmio Rio de Literatura por seu quinto livro, “o martelo”, publicado no Brasil, Portugal, EUA, Reino Unido, Alemanha, Argentina e Grécia e indicado aos prêmios Derek Walcott e National Translation Awards. Em 2021, foi bolsista-pesquisadora do Senado de Cultura de Berlim, onde vive desde 2011. Atualmente trabalha na sucursal alemã da revista Jacobin e é organizadora comunitária no movimento social por moradia DW&Co. Enteignen.